方维规:两个人和两本书——荣格、卫礼贤与两部中国典籍

发布时间: 2015-03-15

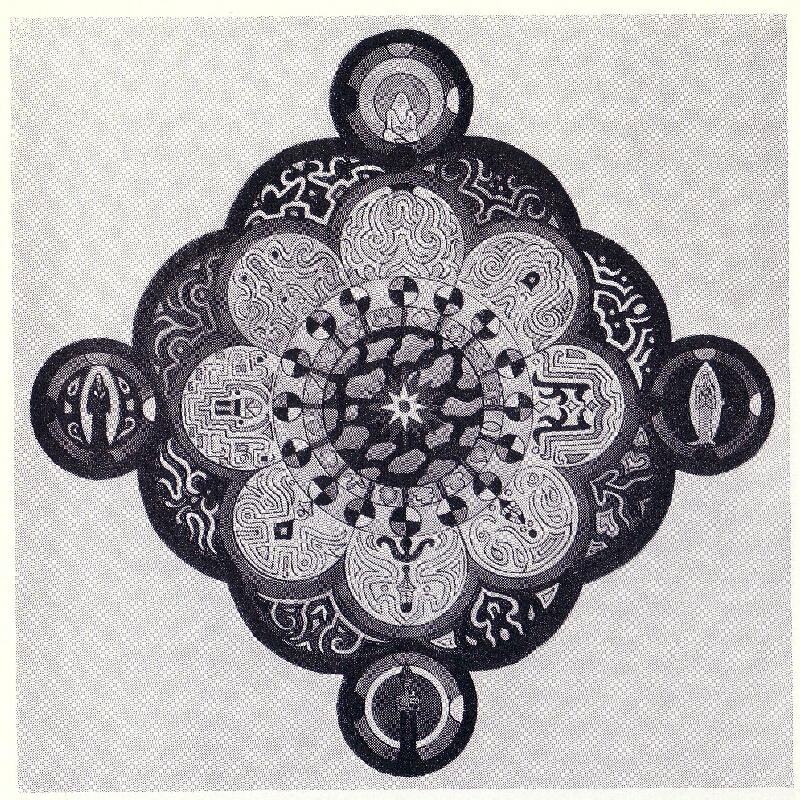

方维规《两个人和两本书——荣格、卫礼贤与两部中国典籍》,载《清华大学学报》(哲学社会科学版)2015年第2期,页116-129。 两个人和两本书 ——荣格、卫礼贤与两部中国典籍* 【摘要】荣格称卫礼贤对他的影响超过任何人,这主要是卫氏翻译的《易经》和《太乙金华宗旨》(德译本名为《金华秘旨》)对他产生了深远的影响。两部中国典籍蕴含的中国思想,或许成就了荣格思想中最有创意的部分,如“个性化”概念、“同时性原理”、“集体无意识”等。《金华秘旨》让荣格发现,心理发展不是直线的,而是环绕“本我”的“个性化”过程,这成为他的个性化理论的关键特征。透过这部首次译介到西方的道教内丹学典籍,荣格在“集体无意识”的层面上找到了联结东西方思想的纽带。荣格认为,《易经》的“科学”所依据的不是因果律,而是一种西方没有的、尚未命名的原理,他称之为“同时性原理”;他自己的“同时性”理论或许也根植于此。荣格既受到中国思想的深刻影响,又在其科学思维和医学实践中不失去自己的西方之根,这才会有他与中国思想对话的极为丰硕的成果。 【关键词】荣格;卫礼贤;《易经》;《太乙金华宗旨》;东西文化交流 心理分析学巨擘荣格(Carl Gustav Jung,1875-1961),亦为分析心理学的创始者,这是我们耳熟能详的。他的同时代人卫礼贤(Richard Wilhelm,1873-1930),译介中国经典的成就举世公认,被誉为“两个世界的使者”[1],也常有人称其为发现中国精神世界的马可·波罗。一位是努力汲取东方智慧、学贯东西的分析心理学大师,一位是创造了20世纪最重要翻译成就之一的“伟大的德国中国人”[2],二者的结交和合作,以及由此而来的孕育力,书写了中西文化交流史中的一个绚烂篇章。 荣格和卫礼贤的非凡成就,无论是学说还是译作,除了其职业属性、学术领域及个人志趣外,都受到其生活年代之特定时代精神的影响。同样,他们的启迪和效应,也是那个时代的写照。[3]荣格的兴趣所在,不只限于医学,亦即分析心理学或精神医疗学;他似乎无所不学,涉足宗教、神话、哲学、艺术、文学、民俗,还有炼丹术、星相学等,其中东亚思想对他的影响尤为显著。他甚至声称,在他的一生中,卫礼贤对他的影响超过任何人。[4]这一说法肯定会让很多人吃惊,因为在人们眼里,弗洛伊德才是荣格思想发展中最为关键的人物,尽管后者常被看做不忠诚的门徒。 所谓卫礼贤影响,简而言之,在荣格那里是指卫氏的两部产生巨大影响的译作:《易经》和《太乙金华宗旨》。荣格后来为转译自卫氏译本的英译本《易经》作序;第二本书为二人合作编著,卫礼贤翻译并注释,荣格撰写长篇“欧洲评论”,冠以《金华秘旨》问世。本文论述的主要内容,就是两个人和两本书;然而重心偏向荣格及其学说,也就是荣格在中国思想影响下的思索与荣格说“道”,以此根究他为何会对卫礼贤如此铭感。我们能够发现,荣格对两部中国典籍的解析,不仅在理解意义,也在创造意义,并将之纳入自己的理论体系。从某种意义上说,中国思想或许成就了荣格思想中最有创意的部分,如“个性化”概念、“同时性原理”、“集体无意识”等。 一、“支撑东西方之桥的两座桥墩” 荣格心理学的干流,由许多支流汇聚而成。首先,他的精神医疗学和医疗心理学背景颇为重要,其中关键人物是布罗伊勒(Eugen Bleuler),然后是弗洛诺伊(Theodore Flournoy)、雅内(Pierre Janet)和沙科(Jean-Martin Charcot)。另外,柏拉图、亚里士多德等先哲而外,启蒙运动与19世纪的欧洲思想,康德、叔本华、歌德、卡魯斯(Carl Gustav Carus)等名字,经常出现于荣格著述,他的思想直接或间接地受到这些人的影响。后来,其他一些支流也发挥了作用:人类学家莱维—布吕(Lucien Lévy-Brühl),心理学家詹姆斯(William James),还有诺斯替教派,各种基督教派以及异教人物等。这当然还不是荣格思想谱系的全部。以上人物、思想和事物,足以让人看到荣格涉猎之广及兴趣之怪。 弗洛伊德自然在荣格提出其心理学理论时具有举足轻重的意义。1913年,二人因为对无意识的不同诠释而公然决裂,各走各的路。然而,弗氏对荣格的影响,在他们反目后依然存在,即便不是人们通常所理解的影响。荣格为了与弗氏心理分析学保持距离,创建了分析心理学。弗洛伊德分析无意识,比如释梦,为的是破解“自我”(Ich);而荣格却陶醉于无意识的潜力,致力于探索自我与无意识之间的关系,把这种关系看做相辅相成的、富有创造力的过程。他对无意识中后来被其称为集体无意识的那个部分越来越感兴趣。 荣格与弗洛伊德的重要区别是,他尤其赋予宗教以心灵治愈功能,而不像有着无神论倾向的弗洛伊德那样,视宗教为精神失常的表现形态。荣格批评弗氏“性理论”把人的精神现象解释为受压抑的性欲之表现。弗洛伊德曾对荣格说,他要以自己的性学理论建造一座抵抗“神秘主义之黑色泥沼”的堡垒。而在荣格眼里,“这是对我们的友谊之生命骨髓的猛烈一击。我知道自己绝不可能认同这一观点。弗洛伊德所理解的‘神秘主义’,似乎是哲学和宗教,包括那个时候正在兴起的通神论对于心灵所做的一切解释。”[5]荣格有过真正的宗教体验,他称之为“神圣的”(numinos)[6],具有不可低估的治疗功能。这一信念尤其见之于荣格1945年给其追随者的一封信中:“您完全说对了,我的工作的主要兴趣,不是治疗精神病人,而在于走近神圣。实际情况是,走近神圣才是真治疗。人只要获得神圣的体验,便摆脱了疾病的磨难。疾病本身有着神圣的特征。”[7] 最晚自1911/12年发表《变化与力比多象征》(Wandlungen und Symbole der Libido)起,非西方思想在荣格思想中起着越来越大的作用,埃及人,印度人,当然还有中国人,其中包括西藏文化。欧洲中心主义在中国文化那里见出一种截然相反的他者性,而分析心理学在很大程度上正是与他者性的碰撞结果。荣格曾说,他的生活中有一次特殊的相遇,发生在学术圈之外,却成了他生活中至关重要的事件,这里说的是他与卫礼贤的相遇。1920年代初,荣格和卫礼贤在凯瑟林(Graf Hermann Keyserling)在德国达姆施塔特市创办的自由哲学协会“智慧学派”活动中首次相遇。[8]他们后来成为朋友,彼此激荡。他们两人之非同寻常的关系,是荣格“走向”中国的最重要的路径。换句话说:荣格心灵世界的中国影响,主要来自他同卫礼贤的交往。他与中国思想的对话成果,极具启发意义。 卫礼贤是一个思想探索者,走出了欧洲的精神疆域,在中国思想的深处寻觅。在中国生活的二十多年中,他亲眼看到了东西方巨大的文化和精神差异。他刚到中国之时,欧洲人是占领中国的殖民者,毫不尊重中国文化;而中国人则依然把欧洲人看做蛮夷,不愿向其敞开中国的精神传统。卫礼贤刚到中国之时,虽在生活中少不了殖民地白种人的那种养尊处优派头,却又是最早认识到中国思想价值的西方人之一,并极力填平两种文化之间的鸿沟。起初,这个传教士于1899年来到中国青岛,是为了让异教徒皈依基督教。但在不知不觉中,他自己被归化了。[9]多年之后,他在荣格面前夸耀说,自己在中国从未给一个中国人洗礼。[10]相反,他发现了自己的真正使命,通过翻译来联通东西方的精神世界。 卫礼贤把伟大的中国文化遗产介绍给西方,其成就或许超过任何西方人。他将《论语》、《老子》、《易经》等十多部中国经典翻译成德语,其中一些著作又被转译成其他西方语言。尤其是至今还在吸引许多西方人的《易经》,使他一直被看做欧洲最重要的中国文化传播者。在现有众多西方语言的《易经》译本中,卫氏译本仍然是不可企及的。他的中国典籍译作,多半采用新浪漫主义色彩的语言,或模仿路德《圣经》翻译和歌德的德语,为中国思想穿上欧洲外套,这在一方面为广大读者喜闻乐见,黑塞对此也颇为赞赏。另一方面,学院派汉学家却颇多微词,批评卫氏翻译语言的非学术性。无论如何,卫礼贤在整个后半生都试图在自己的言行和心灵中实现两种相去甚远的文化传统的融合。同荣格一样,卫礼贤寻找的是那些经得住历史变迁的人类普遍智慧。 卫礼贤回国以后,同许多文化名人有来往,比如奥托(Rudolf Otto),施魏策尔(Albert Schweitzer),黑塞(Hermann Hesse),布伯(Martin Buber),当然还有荣格等“智慧学派”成员。他在“智慧学派”创立之初就受邀做了几场讲演,[11]讲演集《中国的生活智慧》发表于1922年。[12]结识荣格之后,卫礼贤受邀于1923年在苏黎世心理学俱乐部讲解《易经》,[13]又于1926年5月在那里做过两次讲演,论题分别为“中国的瑜伽实践”(Chinesische Joga-Praxis)和“中国的心灵学”(Chinesische Seelenlehre)。当时,学院派因为卫礼贤的宗教背景而对他充满疑忌,宗教界则对他传教时的越界行为而心有余悸。可是,荣格认识到了卫氏工作的巨大意义,尤其是其《易经》翻译。在他看来,卫礼贤译成德语的中国智慧,对于西方人来说有着莫大的孕育力。一方面,是荣格帮助卫礼贤在德语学术界赢得了严肃性和应有的地位,并为他以为最重要的两部卫氏译著作序或撰文:《易经》(英译本,1950)和《金华秘旨》。另一方面,这两本书对荣格本人产生了深远的影响。 其实,东西方的融合,在某种程度上也是二者的角力。这种角力在1910年甚至体现于卫氏身体:他因中国食物而患上阿米巴痢疾,卧床数月之久。一年后,他遇见了曾任京师大学堂总监督兼署学部副大臣的劳乃宣,并在这位智者的帮助下克服了内心的中西对抗,至少在一个时期内不再烦乱。不幸的是,卫礼贤1924年彻底返回德国以后,安宁也随之而去,欧洲和中国元素之间的角力又在他体内复发。当初的阿米巴痢疾,后来被证明为致命的。长期潜伏的病菌,让他无法抵御在中国染上的疾病,于1930年夺去了他的生命,享年仅57岁。[14]荣格说:“我只是在卫礼贤生命的最后岁月才同他接触的。我能观察到,随着其毕生事业的完成,欧洲和欧洲人如何又一步步向他靠近,甚至困扰着他。[……]他的梦里充满了对中国的回忆,但他看到的画面总是悲哀阴郁的。这清楚地表明,中国内涵已经走向反面。”[15] 如荣格所看到的那样,卫礼贤终究没有能力在自己身上融合东西两种元素。虽然他被中国精神所浸染,但在根子上并未失去其欧洲认同,也没有能力在心理上重新回到欧洲生活中去。荣格曾试图对他进行治疗,但是他内心的东西方冲突过于猛烈。当他再次被西方拥抱和同化时,出现了东西方精神之间的抵触,甚至对自己传播东方文化的事业不再忠诚了。[16]另一方面,尽管他没能完全在自己的心灵中实现两种文化的综合,但是他的著述,尤其是他的译作《易经》,无疑成功地实现了二者的融合。对于许多西方人来说,《易经》与《金华秘旨》无疑是其接近和理解独特的东方文化和精神世界的极佳途径,并作为卫礼贤的精神遗产而长存。 荣格在 我这次在巴特瑙海姆心理医疗大会上所作报告的成果是,[21]心理医疗协会理事会决定——我事先并不知道——诚邀您在明年的会上(或许在巴登—巴登)作一个报告。这是历史性的!您想一下,那些直接接触常人及其身上最虚弱部位的医生,能给他们接种中国哲学之疫苗,这意味着什么?!这简直难以估量。我感到很兴奋,只是希望魔鬼不要阻拦您的这次历史作为。这才叫击中要害。医学着实在向心理层面转化,这里得有东方的介入才行。那些神学家和哲学家是什么也办不成的,他们太傲慢。[22] 卫礼贤接受讲演邀请之后,荣格在 二、荣格布“道”:《金华秘旨》,曼荼罗,炼丹术 我已经记不清那个时候究竟画过多少曼荼罗,反正很多。我在这么做的时候,一直疑虑重重:“我的努力通向何方?目的是什么?”[……]多年以后,也就是在1927年,一个梦证实了我对中心和本我的看法,我用一张曼荼罗展示了这个梦的要义,称之为“通向永恒的窗户”。[……]一年以后我又画了一张画,也是曼荼罗,中间是一座金色的宫殿。画完之后我问自己:“这幅画为什么有中国味?”打动我的是图案和色调,我觉得它们很有中国味;尽管外观上与中国无关,但它给我这种感觉。就在这以后不久,卫礼贤寄函给我,真是一个奇异的巧合。他寄给我一本中国道家炼丹术书稿请我写评论,书名是《金华秘旨》。我急不可待地念完了书稿。这部文献出乎意料地印证了我关于曼荼罗和环流的思考。这件事第一次冲破了我的孤独。我感到有了知音,我可以在那里找到连接点。为了纪念这次巧遇,这种“同时性”,我当时在这幅曼荼罗下面写下如下文字:“1928年,当我画这幅坚固的金色宫殿时,身居法兰克福的卫礼贤给我寄来了千年之久的中国文本,讲述的是座黄色宫殿,即不朽之躯的胚胎”。[25] 荣格所言“第一次冲破了我的孤独”,实为肺腑之言。他与弗洛伊德“分道扬镳”之后,弗氏同仁对他的学说颇多诋毁,使他在心理分析学圈内长期处于孤立无援的境地。《金华秘旨》岂止是“知音”和“连接点”,而是强有力的援军,加上《易经》之理论基础的莫大增援。 荣格、卫礼贤编《金华秘旨》初版环扉和扉页 《金华秘旨》初版中的曼荼罗图样之一 荣格在很多地方提到上文中第一幅曼荼罗“通向永恒的窗户”,例如在《论曼荼罗象征》(Über Mandalasymbolik,1938, 1950)一书中。他之所以要详尽地讲述曼荼罗对于他的意义,在于他把绘制曼荼罗看做自我分析的一部分,认为自己发现了“本我”(Selbst)及其表现形式。[26]这一发现起始于1918-1919年间:他随意在一个小本子里画些环形画,试图以此捕捉自己所处的精神状态。日复一日,他观察着自己的心理变化和无名意绪,感到自己逐渐在这些画中发现了某种“中心”。他断定那不只是他的“自我”(Ich),而有着更深层、更广博的层面,他称之为“本我”或“整体”(Ganzheit)。他用这些概念来表达一种体验,即在意识和我中心之外,还有人格(Persönlichkeit)中心,这一人格既包含意识,也包含无意识。 对荣格来说,卫礼贤寄给他的《金华秘旨》译稿,无疑是一个出乎意料的馈赠,给他展示出一条认识意义的路径,也就是他大约摸索了10年之久,在绘制曼荼罗时所寻找的意义。曼荼罗呈现的是“本我环绕”(Umrundung des Selbst),也就是“个性化”(Individuation)。[27]这部道家典籍所教给他的,或曰为他证实的是,心理发展不是直线的,而是一个圆环,环绕一个不可名状的中心:“在1918至大约1920年间,我开始明白,心理发展的目标就是本我。没有直线发展,有的只是本我环流。单义的发展,至多只在开始会有;之后,一切都指向中心。”[28]正是中国哲学中的非直线思维,着实让荣格折服。从他的解读来看,这个作为环流而非直线的个性化概念,在很大程度上是中国的,并成为他的个性化理论的关键特征。中国思维后来成为荣格理解和描述这一发展过程的关键成分,或许也是荣格心理学理论的肯綮。 荣格的名著《心理类型》(Psychologische Typen, 1921)和他所发展的心理类型学,迄今依然被人称道。他在自传中说:“论述类型的这本书使我认识到,一个人做出的每个判断,受到其人之类型的制约,而且每种视角都是相对的。”他的心理学思维方式促使他思考一个问题,即如何在多样性中找到统一性来补偿。“于是,这个问题便把我直接引向中国‘道’的概念。[……]1929年,我同卫礼贤合作出版了《金华秘旨》一书,那正是我的思考和研究接触到我的心理学的关键之点,即本我之观念。自那以后,我才找到了重返这个世界的路。”[29]《金华秘旨》出版之前,荣格在其信札中常说此事。他与卫礼贤的信件来往,虽然远远比不上他同弗洛伊德的大量通信(从中可见心理分析学对他的影响);也比不上他同保利(Wolfgang Pauli)的通信(详细呈现分析心理学与现代物理学的关系对荣格的影响);或者他同魏斯(Victor Weiß)的通信(描述他的观点与基督教神学的异同)。然而,他同卫礼贤的通信,很能见出中国思维对于他的不同一般的意义。 如前所述,荣格在 卫礼贤在 如果不但能够认可意识,也能认可无意识也具有的决定作用,而且在生活中尽可能顾及意识和无意识(或本能)的需求,那么,整个人格的引力中心,就不再是纯粹作为意识中心的自我(Ich),而是一个可被看做意识和无意识之间的虚拟点,人们可称之为本我(Selbst)。若能实现这种认识上的转换,也就实现了对神秘因素的扬弃,从而生成一种人格,它只是在下层受难,在上层却奇妙地超然于痛苦和欢乐。 上层人格的修炼和诞生,正是《金华秘旨》的目的所在,它讲解“圣胎”“金刚体”或“不坏身”。在心理学上,这些表达是那种摆脱了激烈感情纠葛和极端冲动之心态的象征,象征着摆脱尘世的意识。[34] 在一般情况下,这种状态可遇而不可求,自生而发。其效果却令人惊异,它几乎总能解决心灵纠葛,从而使内在人格摆脱情感和精神的纠缠,达到圆满归一,通常是“解脱”的感受。[35] 在荣格看来,炼丹术及其理念是同人类心灵发展有着最直接联系的“科学”。按照他自己的说法,他对炼丹术的痴迷,主要来自《金华秘旨》,他在后来30年中一直沉湎于钻研炼丹术。[36]并且,钻研炼丹术也是他日后心理学著述和思想结构之一。为何如此? 最迟自1910年起,荣格开始探索人类心理的基本层次。他深信弗洛伊德的无意识理论,亦即对性和俄狄浦斯情节的强调,没能揭示这个问题。对于心理基本结构的根究,最终促使荣格提出原型理论。他后来常将之界定为人类心智的基石,且适用于所有人。他在《金华秘旨》中见到的一系列图画和经历,正符合他在分析西方病人时一再遇见的东西。对这一文本的研读,证实了荣格自己透过图像和梦境而获得的思想和经验。他还在自己的病人那里观察到,随手画就或者跳跃的曼荼罗,也具有很大的治疗功能。[37]更为重要的是,他或许也是第一次窥见一种共性,即个性化才是心理发展的走向。个性化过程也引导他转向炼丹术。他从中国炼丹术出发,对其象征意义寻根究底,同时也在西方源流中探寻,将之阐释和移植进心理学范畴,并将这些象征和图像同现代人之深藏的无意识结构、过程和象征表述联系起来。在后来面世的“荣格评论”中,作者结合其病人的内心世界和书中描述的事例,对《金华秘旨》做了详尽的、细致的心理学阐释。 《金华秘旨》发表于1929年末,卫礼贤于 荣格评论的重点,是坚定的“道”之生活,或曰对“道”的身体力行,而不是只说只写而不做。同样,他在生活中也不是嘴上释“道”,而是用心于东西方“矛盾”的结合,努力体验“道”。换言之,中国影响不仅见之于他的心理学理论,亦见之于他的日常生活。[39]他撰写的《金华秘旨》之“欧洲评论”堪称杰作,可被看做他著述中最精彩、最富启发性的篇章之一。卫礼贤用他的译文架设了一座中国通往欧洲的桥梁,荣格则通过他的心理学评论架设了一座欧洲通往中国的桥梁。他们以此开拓了一条东西方交流之路。 荣格与卫礼贤相识和通信之初,当然还不知道,二者的友谊以及卫礼贤寄送给他的译作,对他会产生何等深远的影响。直觉却让他意识到,卫礼贤将在心理医疗协会的讲演对于心理治疗的“历史性”意义。荣格认为,对于西方医学之片面的理性主义亦即严格的因果解释和只图发展的线性视角来说,中国思想能够提供能量和深度。卫礼贤所展示的中国思想,能够促进历史性嬗变,至少在荣格眼里如此。“中心就是目标,谁也摆脱不了它。[……]本我就是原则,是方向和意义的原型。其治疗功能也在其中。”[40]荣格认识到,尽管存在巨大的个体差异和文化差异,曼荼罗给人显示出,从外形到内涵,中心有其共同之处。[41] 三、《易经》:“一个阿基米德支点” 我们从各种资料中可知,荣格曾如饥似渴地钻研世界各地的宗教象征、符号和思想。如前所述,他曾在1923年请卫礼贤在苏黎世心理学俱乐部解说《易经》。荣格后来在为贝恩斯(Cary F. Baynes)转译自卫氏译本的英译本《易经》(1950)所写的“前言”中说,他在知道卫礼贤之前,已经了解理雅各(James Legge)的《易经》译本(1882)。[42]在不少西方学者看来,人们可以将《易经》在中国的价值与《圣经》在基督教世界的价值相比。而用荣格的话说:“想到卫礼贤,我总是想起安克提尔·迪贝隆(Anquetil du Perron),那位第一个把《奥义书》译入欧洲的法国人;那时恰逢几乎1800年之久闻所未闻的事件发生之际,即理性女神把基督教上帝从巴黎圣母院的宝座上赶了下来。”[43] 卫氏《金华秘旨》译本后来在1990年代遭到诟病,[44]这在某种程度上不无道理。然而,《易经》德译本似乎成了永远的经典,荣格誉之“具有一种深邃的洞察,这是仅仅学院式地具有中国哲学知识的人所不能提供的”[45]。我们已经看到,荣格沟通东西方的方法,与其西方心理密切相关,他一再在中国古代典籍所呈现的东方思想中寻找契合于西方的共同点。卫礼贤则沉湎于中国思想,因而会从中国视角来反观西方问题。他在很大程度上是一个入乡随俗的传教士。正因为他深谙东西方哲学和宗教,因而能从中国立场出发,批判自己的宗教传统。他从中文翻译成德文的书籍,绝不只是简单的文字转述;那些文本经他的译笔而能更好地作用于西方读者。他的《易经》译本,并非死抠字眼的翻译,这会引来非议。但人们不得不承认,这样的文本转换,更能让西方读者接受。总的说来,卫礼贤是严谨的。[46]他首先是一个转形者,而不只是一个翻译家。或用 1913年,卫礼贤和劳乃宣开始了将《易经》翻译成德语的巨大工程,翻译工作共持续十年之久。[48]劳乃宣为卫礼贤讲解了《易经》的方方面面;用卫礼贤的话说,是劳乃宣向他展示出《易经》的神奇之处。他奉《易经》为圭臬,这不仅传染了卫礼贤,还彻底改变了他的生活。也是在劳乃宣的指导下,卫氏在入定状态中经历了《易经》之奇异而又熟识的境界。《易经》让他达到心灵-宇宙之体验的浑然境界。[49]他们的翻译建立在充分讨论和反复推敲的基础上;只有当他们认为原文的意义尽显无疑时,译文才会确立。[50]1921年,也就是在卫礼贤回国之后,当出版社寄回《易经》译稿最后几页排版校样时,劳乃宣去世了,似乎得知自己的毕生事业已经完成。[51]卫礼贤则在后两年中继续修改译本,做完他的注释工作,直到最后竣稿。[52] 在荣格的生活道路上,《易经》、《道德经》或《金华秘旨》,使他获得了深刻的认识。或者说:“荣格所以重视东洋思想,乃因两者的关怀同样落在‘无意识’的范围。”[53]他认为自己多年考察的无意识现象,在这些书中得到了证实,他看到了与自己的研究成果相匹配的东西。“这实在至关紧要,它极为生动地体现出那些现象与我的病人之心理发展的相似之处;而这些病人,没有一个是中国人。”[54]那些无意识现象,卫礼贤本来以为只有中国哲学传统才独自拥有的。[55]荣格钻研这些著作,深深领略了“道”和“无为”等概念。人们后来在荣格那里经常听到的一句话,显然来自“无为”的启迪:“对于心理活动,人们得任其自然。”道的形而上意义及其对整个造化的影响,它对世间万物的认可和尊重,特别让荣格钦佩。阴和阳的作用而引发的不断变化,完全符合他的深层心理学对人类的看法。对于“道”的执着思索,逐渐成为他发展“本我”概念时的最重要的灵感来源,对他的其他工作也具有举足轻重的意义。 荣格在《纪念卫礼贤》一文的结尾部分谈论自己和卫礼贤的交往时,深深的感激之情溢于言表: 卫礼贤的毕生事业对我太有价值了,它解释并证实了我为了医治欧洲人的心灵痛苦而在寻找、追求、思索和践行的许多东西。听他用清晰的语言阐释我这个欧洲人在无意识的混沌中所隐约感受到的东西,那是一种震撼人心的体验。的确,我在他那里受益非浅,我觉得自己从他那里获得的东西比从其他任何人那里得到的都多。[56] 荣格强调了“在东西方之间架设了一座桥梁”[57]的卫礼贤功德无量。他接着说: 在我看来,卫礼贤最大的成就是《易经》翻译和评注。我在了解卫氏译本之前,曾多年钻研过理雅各那个差强人意的译本,完全知道两个译本之间的显著差异。不仅许多汉学家,甚至连当代中国人自己,都把这部著作看做荒谬的咒语集而已。是卫礼贤成功地赋予这本古书以崭新的、富有活力的形式,使之获得新生。恐怕没有哪部著作能像它那样体现中国文化的精义,它可是中国知识精英耕耘和奉献了几千年之久的著作。虽然它的成文早得如传奇一般,却从未衰老,至今还充满生机、发挥作用,至少在理解其意义的人眼里如此。我们也能在受惠者之列,这得归功于卫礼贤的创造性成就。他之所以能够让我们领略这部著作,不只因为他的精心翻译,还在于他的个人体验:一方面,他是一位中国旧学大师的门徒;另一方面,他懂中国瑜伽心理学[气功],即在《易经》的实际运用中不断获得新的体验。 卫礼贤给我们带来所有这些丰富馈赠的同时,也交给了我们一项任务;其繁重程度,或许是我们今天只能预感、无法全知的。任何一个同我一样有幸与卫礼贤进行思想交流、领略《易经》之预见力的人,都不可能长久地忽略一个事实,即我们在此碰到一个阿基米德支点,我们西方的思想观念之根基可能会被撬动。卫礼贤如此为我们描绘出一幅陌生文化之广博而丰富多彩的画卷,这当然非同小可。而更为重要的是,他还把中国精神的鲜活胚芽接种进我们的体内,能在根本上改变我们的世界观。我们不再是只会崇拜或只会批评的旁观者,我们要是成功地体会《易经》之活生生的效应,便成了东方精神的参与者。[58] 荣格认为,《易经》的“科学”所依据的不是因果律,而是一种西方没有的、尚未命名的原理,他曾试着称之为“同时性原理”(synchronistisches Prinzip)。[59]他自己的“同时性”理论,或许也根植于此。[60]因果性描述事件的前后关系,同时性则关注事件的契合。在荣格看来,同时出现在世界上不同地方的某些同样的思想、象征或心理,并非用因果对应能够解释的。卫礼贤就曾强调指出中国和欧洲的某些时代风格的同时性,它们之间不可能有任何因果关系。[61]荣格颇为肯定地指出,在《易经》中登峰造极的同时性思维,实为中国思维方式之最精粹的表现。而在西方哲学史中,这种思维在赫拉克利特之后就不见踪影了,直到莱布尼茨那里才再次听到遥远的回响。它后来并没有消失,存留于占星术玄想的暮色之中,直到今天。[62] 荣格借助卫礼贤的译介文字而获得的中国思想之宝藏,影响了他整个余生的思想。他们起初合作架设的连接东西方的桥梁,最终见之于一个完整的心理学理论,将西方线性的、因果的、科学的思维与东方的(中国的)非因果的、综合的、整体的思想相结合。在《同时性:非因果的关联法则》(Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge, 1952)与《神秘契合》(Mysterium Coniunctionis,1955,1956)中,荣格希望人们认识到一种心理现实,它能融合中国的道家思想和欧洲的科学思想。 鲍吾刚(Wolfgang Bauer)在卫氏《易经》德译本1990年再版(第14版)“导言”中,亦论及荣格对《易经》的赞誉。接着,他援引哲学史家麦克斐利(Wayne McEvilly)的观点,强调《易经》的现代性和现实意义:“[……]人们不得不认可哲学史家麦克斐利的见解,他在《东西方哲学》(1968)刊物上刊文,[63]指出《易经》之非因果、结构性思维方式的现代性,并做出如下判词:‘在当今这个时代,如果有谁还不知道《易经》,那几乎应被看做其精神生活中的一个不可原谅的疏失。’”[64] 《易经》德译本初版环扉和扉页 四、东方源泉与西方之根 前文论及荣格与弗洛伊德“分庭抗礼”,不接受弗氏把宗教归入神秘主义。然而,荣格对于传统宗教并非毫无批判意识;他所注重的是活生生的宗教体验,[65]其表现形式并不拘囿于宗教,不受教义的束缚。正是这种对于宗教体验的开放精神,使得荣格能够接近东方思想。他对佛、道、印诸教都很感兴趣,并统称之为“东方瑜伽”的不同形式。极为重要的是,他与东方的关系,首先在于他认为在自己的经历以及治疗经验中发现的诸多无意识现象,能够在东方找到对应的观念。 荣格在其一生的很多年里,潜心于历史研究和跨文化研究,通过比较和阐发来证明,人类历史上的不同时期与世界上的不同地域,一再出现可以相互比较的象征和图案。他又把这些象征和图案与他的病人的梦和图画联系起来,以此发展了他的心理学论点和方法。他是把东方作为影响其学说的源泉来体验的。他认为自己所实现的一些东西,极度吻合东方的精神发展。反过来说,存在于东方的许多东西,符合总体趋向,没有东方也照样活跃在西方心理之中。因此,荣格所走之路,借助梦境和幻象来与东方接触,而后又逐渐重返西方。换言之:他既能行走于东西方之间,又能敛情反思;既受到中国思想的深刻影响,又在其科学思维和医学实践中不失去自己的西方之根。 荣格在其印度之行(1938)之后,又更多地踅回西方。很能说明问题的是他对印度之旅的如下言论: 我回避了与所有那些所谓“圣人”相遇。我避开他们,是因为我必须将就自己的真理,而不是从他人那里拿来自己不能取得的东西。假如我要向圣人学习,接受他们的真理,我会觉得那无异于盗窃。他们的真理属于他们,只有出自我自己的东西才属于我。[66] 我们还可以用他的另外一段经历以及他的解读来说这个问题:在加尔各答,荣格患痢疾病倒,必须住院十天。这个安逸的“岛屿”,得以让他摆脱“印象的海洋”,获得短暂的休息。他在那里做了这样一个梦:他和朋友在英格兰南部外海上的一个几乎无人居住的小岛上,那里有一座中世纪宫殿,当地人还要举行圣杯庆典。荣格对这个梦的解读是:“我被从印度世界中拽了出来,这是在提醒我:印度不是我的考察任务,而只是一段路途而已(尽管它是一段重要路途),会让我走近我的目标。这个梦似乎在问我:‘你在印度做什么?还是为你的同类去找圣杯吧,去找神圣之地,这才是你们急需的。你们正在摧毁千百年来建造起来的一切。’”[67]如此,荣格与东方的相遇,让他重新直面欧洲;更确切地说,重新审视凯尔特人的神话。其他任何神话都比不上凯尔特神话中的情形那样,自然、神祇和人是完全平等的:没有金字塔,没有种姓,而是一个囊括一切的圆圈。正是透过这一北方的神话,欧洲产生出最初的民主思想。大家围桌而坐,此乃著名的圆桌。他指出: 对我们来说,越来越亲近精神性的东方,不过是对现实的一种象征性说法,说明我们开始同自己也有的、依然陌生的东西发生关系。否定我们自己的历史前提,会是纯粹的愚蠢做法,也会是再度失去根基的最佳途径。我们只有牢牢地站在自己的土地上,才能同化东方的精神。[68] Two Persons, Two Books - C.G. Jung, Richard Wilhelm and two Classical Chinese Books 【Abstract】C.G. Jung asserts that Richard Wilhelm influenced him more than anybody else. The principal reason for this is that two books translated by Wilhelm, I Ching - The Book of Changes and The Secret of the Golden Flower had a deep impact on him. The Chinese ideas presented in these two Chinese classics may have enabled Jung to formulate the most original if not fruitful concepts contained in his works, such as the notion of individuation, the “synchronistic principle”, and the concept of the “collective unconscious” (kollektives Unbewusstsein). It was thanks to The Secret of the Golden Flower that Jung recognized that psychic development is not linear but a circumambulation of the self (Umrundung des Selbst) respectively a process of individuation - something that was to become a key element of Jung’s theory of individuation. Because of his reception of this Taoist work, Jung found in the collective unconscious the link which ties together Chinese and Western ideas. According to Jung, the “science” of the I Ching is not based on causality but on a principle not yet known and still unnamed in the West; he called it the “synchronistic principle”. His own theory of synchronicity may have had its roots in this reception process. With regard to his mode of scientific thinking and medical practice, Jung, who was strongly influenced by Chinese ideas, did not abandon his Western roots, however. For this very reason, he could be so successful in pursuing his dialogue with Chinese ideas. 【Keywords】C.G. Jung, Richard Wilhelm, I Ching, The Secret of the Golden Flower, Sino-Western cultural exchange 《金华秘旨》初版封面 *本文是递交给北京大学国际汉学家研修基地举办的“首届国际汉学翻译家大会”(2014年11月1-2日)的论文。 [1] 参见黑塞:《中国与欧洲之间的中介者》,载夏瑞春编:《赫尔曼·黑塞与中国:记述,资料,阐释》,法兰克福:Suhrkamp,1974年,第320-323页;(Hermann Hesse, “Ein Mittler zwischen China und Europa”, in: Adrian Hsia, Hermann Hesse und China, Darstellung, Materialien und Interpretation, Frankfurt: Suhrkamp, 1974)萨洛莫·威廉编:《卫礼贤——中国与欧洲的精神中介者》,杜塞尔多夫/科隆:Diederichs,1956;(Richard Wilhelm. Der geistige Mittler zwischen China und Europa, hrsg. von Salome Wilhelm, Düsseldorf-Köln: Diederichs, 1956)鲍吾刚编:《卫礼贤——两个世界的大使》,杜塞尔多夫/科隆:Diederichs,1973年。(Richard Wilhelm. Botschafter zweier Welten, hrsg. von Wolfgang Bauer, Düsseldorf-Köln: Diederichs, 1973) [2] 黑塞:《中国与欧洲之间的中介者》,载夏瑞春编:《赫尔曼·黑塞与中国:记述,资料,阐释》,第320页。 [3] 笔者曾为文论述卫礼贤和荣格合作译介道家典籍《太乙金华宗旨》的学术背景亦即个人因素,以及他们所传播的异质文化在西方引起强烈反响的思想背景和心理基础。(参见方维规:《架设东西方的心灵之桥——荣格、卫礼贤与〈太乙金华宗旨〉》,载《世界汉学》第7卷(2010),第86-96页) [4] 参见荣格:《纪念卫礼贤》,载《金华秘旨——一部中国的生活之书》,卫礼贤翻译并注释,荣格评论,修订二版,苏黎世:Rascher,1938年,第XVIII页。(C. G. Jung, “Zum Gedächtnis Richard Wilhelms”, in: Das Geheimnis der goldenen Blüte. Ein chinesisches Lebensbuch, übersetzt und erläutert von Richard Wilhelm, mit einem europäischen Kommentar von C. G. Jung, Zürich: Rascher, 1938) [5] 参见荣格:《回忆,梦,思考》,亚菲记述并编写,苏黎世、斯图加特:Rascher,1962年,第155、159页。(Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung, aufgezeichnet und herausgegeben von Aniela Jaffé, Zürich und Stuttgart: Rascher, 1962) [6] “神圣的”(numinos)或“神圣”(das Numinose,die Numinosität):指对神之不可言传的体验,令人惊悚、恐惧却让人信任,是对“超自然实体”(Numen)的“神圣体验”(sensus numinis),是一种神奇存有。 [7] 荣格:《致马丁》( [8] 荣格在回忆他与卫礼贤的最初交往时说:“我们在超越了学术疆界的地方相遇。那里有我们的触点,那里迸发出的火花所点燃的光照,成为我一生中最有意义的事件之一。”(荣格:《纪念卫礼贤》,载《金华秘旨——一部中国的生活之书》,第IX页)另见荣格:《回忆,梦,思考》,第380页。——“智慧学派”之名,来自泰戈尔的学说。凯瑟林在其环球旅行中,在加尔各答与泰戈尔相识,并于1921年邀请他到达姆施塔特参加“智慧学派”举办的“泰戈尔周”活动。 [9] 荣格认为,卫礼贤不只是受到中国文化的深刻影响,而应说他“被征服、被同化了”。(荣格:《回忆,梦,思考》,第382页) [10] 见荣格:《回忆,梦,思考》,第382页:“我从未给一个中国人洗礼,这让我感到很欣慰。” [11] 卫礼贤将《易经》以及中国哲学带入成立于1920年的“智慧学派”,中国思想从此成为“智慧学派”学术纲领的重要组成部分。 [12] Richard Wilhelm, Chinesische Lebensweisheit, Darmstadt: O. Reichl, 1922. [13] 参见荣格:《回忆,梦,思考》,第380页。 [14] 关于卫礼贤的死因,还有另一说法:他于1922年作为德国驻华公使馆科学顾问再度前往中国的途中,在新加坡染上了一种罕见的热带病,一直找不出病因。临死前才被确诊为“口炎性腹泻”,但已为时过晚。 [15] 荣格:《纪念卫礼贤》,载《金华秘旨——一部中国的生活之书》,第XVII页。——关于卫礼贤的早逝,荣格还做过一个比较,带着类似中国“好人不长久”的说法。他说53岁就已去世的著名印度学家齐默尔(Heinrich Zimmer),其命运印证了那句“神祇宠爱者早逝”(Früh stirbt, wen die Götter lieben)。荣格猜想,卫礼贤与热爱印度的齐默尔有着相似之处,他同化了中国,或者更应说中国同化了他。齐、卫二氏都有着纯粹的童心。他们都仿佛既在当下,又在远方世界;他们的内心无人知晓,暗暗地跟随着命运。(参见荣格:《回忆,梦,思考》,第386页) [16] 参见荣格:《回忆,梦,思考》,第383页。 [17] 彻底返回德国之后,卫礼贤于1924年在法兰克福大学从讲师晋升为名誉教授,1925年成立中国学院,1927年成为正教授。 [18] 《荣格书信集·卷一:1906-1945》,亚菲编,奥尔滕、弗莱堡:Walter,第3版,1981年,第90页。(J. G. Gustav, Briefe I: 1906-1945, hrsg. von Aniela Jaffé, in Zusammenarbeit mit Gerhard Adler, Olten & Freiburg i. Br.: Walter, 3. Auflage, 1981) [19] 杨儒宾:荣格《东洋冥想的心理学——从易经到禅》“译者前言”,杨儒宾译,北京:社会科学文献出版社,2000年,第6页。 [20] 荣格:《回忆,梦,思考》,第384页。 [21] 荣格的报告题目是“心理治疗的目的”(Ziele der Psychotherapie),参见荣格:《寻求灵魂的现代人》,黄奇铭译,上海译文出版社,2013年,第66-84页:“心理治疗的目标”。荣格这部文集的原名为Seelenprobleme der Gegenwart(《当代的心灵问题》,1933) [22] 《荣格书信集·卷一:1906-1945》,第90页。——荣格在这封信的结尾处顺便说道:“已经复印了喇嘛曼荼罗,不久会把原件寄还给你。”这幅曼荼罗即为初版《金华秘旨》环扉上的图案,出版社为慕尼黑的Dornverlag Grete Ullmann。 [23] 《荣格书信集·卷一:1906-1945》,第93页。——也在这封信中,荣格再次表达了他对卫礼贤健康状况的担忧。他当然希望卫礼贤的健康状况允许他去巴登—巴登;后来,卫礼贤还是没能去作报告,他在心理医疗大会召开之前几个月去世了。另外,荣格在信中说自己因为过度劳累还没能顾上《金华秘旨》,但他认为“这没什么坏处,我在这期间积累的很多经验,让我获得了一些很有价值的认识”。 [24] 《荣格书信集·卷一:1906-1945》,第89页。 [25] 荣格:《回忆,梦,思考》,第200-201页。——曼荼罗(Mandala),梵文原意“圆圈”,在古代印度指疆土和祭坛,后来演化为复杂的、依一定方式配列的图样。荣格用它来描绘各种圆满的意象,并认为道教的“道”是“集体无意识”最为完满的一种原始意象,印证了曼荼罗象征的圆满性。环流(Umkreisung der Mitte),指沿圆周的运动,也标志着对圣境的界定。太阳获得活力之后开始它的行程,道开始运转便主宰万物。周围的一切都服从中心的指令。 [26] 本我(Selbst):荣格早在《心理类型》(Psychologische Typen, 1921)中就已指出,作为一个经验概念,“本我”指称人的所有心理现象的整体。它包含可知和不可知亦即还未知的东西。作为心灵整体的本我,有着意识和无意识层面。荣格的“本我”概念时常遭到诟病,被看做不科学的、模糊的概念。这是能够理解的,因为这个概念其实同“集体无意识”概念一样,试图描写无法准确描写的东西。按照荣格的说法,本我高于有意识的自我,超出我们的理解范畴。我们的所有内心生活,似乎由此而来;所有终极目的,似乎向它而去。 [27] 个性化(Individuation):荣格在发展和描述了他的“本我”观念之后,才得以回到他的核心研究志趣,即通过自我意识与无意识之间的关系来拓展意识。在他看来,研究这种关系才是真正的任务。他称这种自我与无意识之间的角逐活动为个性化过程,这发生在人的心灵和命运之中。我们所理解的个性,即为内在的、终极的、无法混淆的独特性,那么个性化便意味着单个化而至本我。荣格认为,人们常会混淆个性化过程与自我意识生成,从而把自我与本我相提并论,这当然会导致可怕的概念混乱。可是,本我的含量远远超过自我,它包括这个或那个自我。个性化不排除世界,它也联系世界。 [28] 荣格:《回忆,梦,思考》,第200页。 [29] 荣格:《回忆,梦,思考》,第211页。 [30] 关于“曼荼罗这一普遍的象征符号”,荣格指出:“曼荼罗是一个环,一个魔环。这种象征符号不但在整个东方广为流传,在我们这里的中世纪也屡见不鲜。[……]东方无疑拥有最美的曼荼罗,藏传佛教的曼荼罗尤为精美。”(《金华秘旨——一部中国的生活之书》“荣格评论”,第23页) [31] 《荣格书信集·卷一:1906-1945》,第95页。 [32] 卫礼贤译本的母本,是1921年由慧真子编辑注释、以《长生术》为名刊行于世的。 [33] 《荣格书信集·卷一:1906-1945》,第100页。——该信的结尾是令人难忘的:“无论如何,您决不能忘了保重身体,因为精神有一种啮噬身体的不幸倾向。” [34] 《金华秘旨——一部中国的生活之书》“荣格评论”,卫礼贤翻译并注释,荣格评论,修订二版,苏黎世:Rascher,1938年,第51-52页。(C. G. Jung, “Einleitung” zu Das Geheimnis der goldenen Blüte. Ein chinesisches Lebensbuch, übersetzt und erläutert von Richard Wilhelm, mit einem europäischen Kommentar von C. G. Jung, Zürich: Rascher, 1938) [35] 《金华秘旨——一部中国的生活之书》“荣格评论”,第31页。 [36] 自从收到卫礼贤寄来的《金华秘旨》,荣格开始逐渐了解炼丹术。自1929年起,他委托慕尼黑的一个书商为他收集炼丹术书籍。起初,他只是看着这些书摇头,觉得不知所云。(参见荣格:《回忆,梦,思考》,第208页。)可是,当他开始悉心钻研炼丹术时,那也是一种历险的开始,贯穿其后半生,而且欲罢不能。1944年,69岁的荣格发表专著《心理学与炼丹术》(Psychologie und Alchemie);而当《神秘契合》(Mysterium Conjunctionis)第二卷于1956年出版时,他已经是81岁的老人! [37] 荣格常说的中国精神、东方瑜伽或曼荼罗之“治疗功能”,可以用他的一句话来解释:“这种态度具有十足的宗教性,因而也有治疗功能。所有宗教都是对心灵悲苦和错乱的疗治。”(《金华秘旨——一部中国的生活之书》“荣格评论”,第55页) [38] 关于《金华秘旨》在德国的接受,荣格讲过一个有趣的故事,即同他交情颇深的海德堡大学印度学教授齐默尔起初的反响:“他告诉我说,他对我和卫礼贤共同出版的《金华秘旨》的反应是怎样的。遗憾的是我在评论这本书的时候,对齐默尔的《艺术形式与瑜伽》一书还一无所知,因而没能采用书中那些对我来说极有价值的资料。对此我感到很可惜。齐默尔翻阅《金华秘旨》时,一下子——如他所说——怒气攻心,而且就是因为我的心理学评论,他顺手便把书摔向墙壁。[……]同许多人一样,他对‘心理学’这个词的反应,就像公牛遇见红布。这些仅有历史趣味的文本,与‘心灵’毫不相干!这么做,只能是非科学的胡思乱想!过了一段时间,当他重又冷静下来,科学良心让他生发某种好奇感,他要了解心理学在此究竟有何见解。他从地上捡起这本书,开始了他的阅读。作为印度文献的卓越专家,他不可能不发现一系列有意思的相似之处。看来他那超绝的艺术鉴赏力和非同一般的直觉起了很大作用。他略带讥笑地这么对我说:‘我当时所经历的是突然认识到,我的那些梵文典籍,不只是在文法和句法上让人感到困难重重,也还有其蕴涵。’”(荣格:《回忆,梦,思考》,第384-385页) [39] 荣格认为:“东方精神确实就在我们的门前。因而我觉得,意义的实现和对道的追求,已经成为一种集体现象,其程度远比我们通常想象的大得多。”(荣格:《纪念卫礼贤》,载《金华秘旨——一部中国的生活之书》,第XV页。 [40] 荣格:《回忆,梦,思考》,第202页。 [41] 荣格在谈及他为《金华秘旨》所选用的西方曼荼罗时说:“所有这些画都是在没有受到任何东方影响的情况下自发完成的。[……]我从各种各样的欧洲曼荼罗中挑选出十幅;至少就总体而言,它们能够清楚地表明,东方哲学与欧洲无意识精神过程有着相似之处。”(《金华秘旨——一部中国的生活之书》“荣格评论”,第67页) [42] 参见荣格:《纪念卫礼贤》,载《金华秘旨——一部中国的生活之书》,第X-XI页;荣格:《易与中国精神》(贝恩斯英译本“《易经》序言”),《东洋冥想的心理学——从易经到禅》,杨儒宾译,北京:社会科学文献出版社,2000年,第205-206页;另一“《易经》序言”译本,见荣格:《我怎样用〈易经〉占卜》,《精神分析与灵魂治疗》,冯川译,南京:译林出版社,2012年,第116-117页。——文中所说理雅各译作:《中国经典》之二:《易经》,理雅各译,牛津:Clarendon,1882年。(The Sacred Books of China, Part II: The Yi King, translated by James Legge, Oxford: Clarendon, 1882) [43] 荣格:《纪念卫礼贤》,载《金华秘旨——一部中国的生活之书》,第XIII页。——迪贝隆《奥义书》译本于1785年问世。所谓“几乎1800年之久”,是指以耶稣诞生年为纪年开始的“公元”。把基督教上帝赶下宝座之说,则指法国大革命的爆发(1789)。 [44] 克利雷的《金华秘旨》英语新译本出版于1991年,与卫氏译本有着很大差别。就译文而言,新译本的学术性较强。译者从不同角度批评了卫氏译本舛误颇多,而撰写导论的荣格让人看到,他或许很想体验神秘,但是并没能体验到。克利雷在“译者后记”中指出:“理解原作的主要困难是,道教炼丹术语言与诸多中国佛教语言的混合运用。这无疑会给卫礼贤带来困惑,因为当时的西方人还没能掌握其中的语言和象征体系。与该作的经典汉语版本对照,便能清楚地看到卫礼贤在许多方面误解了这个文本,他的译本是不可靠的。卫礼贤在语法、术语和概念结构方面有着不少错误的解读,从而使他的译本实际上存在理解障碍。荣格或许能感受到这点,但却将之归因于文化差异;他因而走得很远,同变戏法一样,转换了文本中的一些中心概念。”(克利雷:《金华秘旨——一部古代中国的生活之书》“译者后记:金花的现代运用方法”,克利雷翻译并注释,旧金山:Harper,1993年,第134页。〔Thomas Cleary, “Translator’s Afterword: Modern Applications of the Golden Flower Method,” in The Secret of the Golden Flower: The Classic Chinese Book of Life, trans. by Thomas F. Cleary, San Francisco: Harper, 1993〕)另一方面,克利雷也强调指出:从根本上说,卫礼贤和荣格深受1920年代西方时代气候的影响,他们并没有错,只是那个时代之子。 [45] 荣格:《我怎样用〈易经〉占卜》(贝恩斯英译本“《易经》序言”),《精神分析与灵魂治疗》,冯川译,南京:译林出版社,2012年,第117页。 [46] 卫礼贤的诸多(早期)汉籍译本,曾招致当时德国学院派汉学家的批评,他们对卫氏翻译中国古代典籍时所采用的非学术性语言,或对译著缺乏相关研究文献表示不满,有人甚至怀疑他的汉语水平。这类批评在某种程度上有失公允。在一般情况下,卫氏翻译稿中均有相关注释或评析,只是出版其译作的迪德里希斯(Diederichs)出版社为了迎合大众口味而将之删除了。为此,卫礼贤曾与出版社有过争论。(参见卫礼贤与出版社之间的书信来往,见慕尼黑《巴伐利亚科学院档案馆藏卫礼贤遗著》〔“Schriftlicher Nachlaß Richard Wilhelm”, in: Archiv der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München〕)。 [47] 张君劢:《世界公民卫礼贤》,载卫礼贤、许乐主编《中国——中国概况与中国研究杂志》第5卷(1930),法兰克福中国学院,第72、73页。(Carsun Chang, “Richard Wilhelm, der Weltbürger”, in: SINICA. Zeitschrift für Chinakunde und Chinaforschung, Jahrgang 1930, hrsg. von Richard Wilhelm und Wilhelm Schüler, China-Institut Frankfurt) [48] 参见李雪涛:《卫礼贤〈易经〉德译本的翻译过程及底本初探》,载《世界汉学》第9卷(2012),第163-172页。 [49] 参见卫礼贤:《我与荣格在中国的相遇》,转引自萨洛莫·威廉编:《卫礼贤——中国与欧洲的精神中介者》,第371页。 [50] 卫礼贤在《易经》德文第一版导论中讲述了该书的翻译过程:“1911年革命以后,一批前清老派学究蛰居青岛。我同这些人中的劳乃宣交谊,是他首次为我揭示《易经》的奥秘。我们一起开始工作。他用汉语解释文本,我做记录。然后,我私下将之译成德语。接着,我在不看原文的情况下,再把译文译回汉语,让劳乃宣做比较,看我是否正确理解了所有要点。然后我再在行文上斟酌译文,逐一商讨有些问题。我还要修改三、四次,附上一些最重要的解释。译事就是这样一步步进行的。”(卫礼贤:《易经——文本与资料》第一版“导论”,卫礼贤译,慕尼黑:Diedrichs,1990年,第21-22页。〔Richard Wilhelm, “Aus der Einleitung zur Erstausgabe”, in: I Ging - Text und Materialien, übersetzt von Richard Wilhelm, München: Diedrichs, 1990〕) [51] 荣格写道:“当译完最后一页,最初校样出来以后,大师劳乃宣去世了。仿佛他的事业已经完成,把行将就木的古老中国的最后一个音讯传到欧洲。卫礼贤这个卓越的学生实现了老人的心愿。”(荣格:《回忆,梦,思考》,第383页) [52] 关于卫礼贤与劳乃宣之交谊,卫氏接受《易经》的基础,以及《易经》德译的文化史意义等问题,参见叶隽:《“中德二元”与“易道原一”——卫礼贤和劳乃宣交谊与合作之中国文化背景》,载《世界汉学》第12卷(2013),第78-90页。——我赞同叶隽的如下观点:“一般来说,我们将德译《易经》作为一项翻译事业,看作卫礼贤的巨大贡献;但如果没有劳乃宣的立意策划、精心辅助乃至全心投入,那么卫礼贤一人是极难独立完成这项任务的。所以,我倾向于将这部作品作为卫、劳二氏的合作成果,就接近事实而言,先贤地下有知,或许更为欣慰。”(第81页)李雪涛(《卫礼贤〈易经〉德译本的翻译过程及底本初探》,第165页)亦有“合译”之说。 [53] 杨儒宾:荣格《东洋冥想的心理学——从易经到禅》“译者前言”,第4页。 [54] 《金华秘旨——一部中国的生活之书》“荣格评论”,第8页。 [55] 参见荣格:《回忆,梦,思考》,第382页。 [56] 荣格:《纪念卫礼贤》,载《金华秘旨——一部中国的生活之书》,第XVIII页。 [57] 荣格:《纪念卫礼贤》,载《金华秘旨——一部中国的生活之书》,第IX页。 [58] 荣格:《纪念卫礼贤》,载《金华秘旨——一部中国的生活之书》,第X-XI页。——文中所说的当代中国人也把《易经》看做荒谬的咒语集,自然事出有因。荣格在其自传中写道:“在30年代中期,我见到中国哲学家胡适。我问他《易经》如何,得到的回答是:‘噢,那只不过是一部古老的、不足挂齿的咒语集。’”(荣格:《回忆,梦,思考》,第381页)另参见《金华秘旨——一部中国的生活之书》“荣格评论”,第7页。 另参见荣格:《易与中国精神》(贝恩斯英译本“《易经》序言”),《东洋冥想的心理学——从易经到禅》,杨儒宾译,北京:社会科学文献出版社,2000年,第215页。英译本“《易经》序言”与荣格的德语“序言”原文有较大出入,有些内容不见于英文版。荣格在德语“序言”中指出:“在马克斯·穆勒(Max Müller)的‘东方圣书’(Sacred Books of the East)系列中的理雅各的译本,并没有做到让西方人的心灵更容易理解。相比之下,卫礼贤的努力却打开了理解这个文本象征意义的大门——这常常是异常神秘的。多年来他也在实践方面以其所固有的技艺从事这部占卜术的研究,他也有能力从事这项工作,这一切当然都赋予他另外一种完全不同的可能性,亦即他能发展出对文本生机勃勃意蕴的感受力,这远远超过了仅仅是字面翻译所带来的东西。”(转引自李雪涛:《卫礼贤〈易经〉德译本的翻译过程及底本初探》,第169页) [59] 1920年,荣格开始就《易经》做实验,发现一些令人诧异的巧合,并称之为“同时性”(Synchronizität)。参见荣格:《回忆,梦,思考》,第380页。 [60] 同时性原理是荣格晚年提出的一个重要假设。 [61] 参见荣格:《纪念卫礼贤》,载《金华秘旨——一部中国的生活之书》,第XI-XII页。 [62] 参见荣格:《纪念卫礼贤》,载《金华秘旨——一部中国的生活之书》,第XIII页。 [63] 麦克斐利:《同时性与〈易经〉》,载《东西方哲学》第18卷第3期(1968),第137-149页.(Wayne McEvilly, “Synchronicity and the I Ching,” in: Philosophy East and West 18, no. 3 (1968), 137-49) [64] 鲍吾刚:《易经——文本与资料》“导言”,卫礼贤译,慕尼黑:Diedrichs,1990年,第14页。Wolfgang Bauer, “Zur Einführung”, in: I Ging - Text und Materialien, übersetzt von Richard Wilhelm, München: Diedrichs, 1990) [65]荣格的这种认识,显然受到其好友、德国著名宗教学家奥托的影响。早在1917年,奥托就以其《神圣》一书享誉世界。奥托不是探讨上帝思想,而是分析“宗教体验”。他深谙“体验活生生的上帝”之于信徒的意义,因而在该书中详尽论述了“神圣”(Numinosität)亦即“神圣体验”(sensus numinis)。参见奥托:《神圣:论上帝思想中的非理性及其与理性的关系》,布雷斯劳:Trewendt & Granier,1917年。(Rudolf Otto, Das Heilige: Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, Breslau: Trewendt & Granier, 1917) [66] 荣格:《回忆,梦,思考》,第278-279页。——同样,荣格在《纪念卫礼贤》(载《金华秘旨——一部中国的生活之书》,第XIV页)一文中写道:“可惜,我们这个时代的精神乞丐过于喜爱接受东方的施舍,不假思索地将东方的精神财富据为己有,盲目地模仿其方式方法。这是一种再多警告也不为过的危险,卫礼贤也强烈地感受到了这种危险。[……]中国用几千年时间建立起来的东西,我们不可能通过偷窃来得到。要拥有它,我们更应学会如何获得。东方能够给予我们的,仅能在我们做自己还必须做的工作时帮助我们。如果我们抛弃自己的根基,视之为陈旧的谬误,如同无家可归的海盗一样偷偷地栖息在异乡的海岸,那么,《奥义书》的智慧和中国瑜伽的悟性,对我们又有何用呢?若对自己的问题视而不见,过着充满偏见的、不自然的生活,遮掩自己真实本性中的有害潜流和阴暗面,那么,东方的真知灼见,尤其是《易经》的智慧,便是毫无意义的。”关于上文中的“卫礼贤也强烈地感受到了这种危险”,我们可以援引卫礼贤发表于1922年的论文《易经》中的一段文字来说明:“人们常常碰到这样的观点:如果说中国的生活智慧中有这么多好东西,那么我们何不把它全盘照搬过来,全心全意地学习这种远远超越了我们欧洲正在崩溃的价值观的生活价值观?这种观念导致在欧洲精神生活中形成了某种东亚热,因此可能会助长下述危险:这股中国热在我们这里会转瞬即逝,和迄今众多的时髦现象一样,给我们留下的只是失望而不是充实。如果我们要认真接受中国智慧,就必须对它进行彻底的、批判性的探讨。”(卫礼贤:《关于〈易经〉》,载《东方之光——卫礼贤论中国文化》,蒋锐编译,孙立新译校,北京:外语教学与研究出版社,2008年,第59页) [67] 荣格:《回忆,梦,思考》,第286页。 [68] 《金华秘旨——一部中国的生活之书》“荣格评论”,第56页。